ミャンマーを拠点として国際医療ボランティア団体ジャパンハートを設立した代表医師の吉岡秀人先生という方がいらっしゃいます。団体の活動は、日本から参加する多くの医療者やボランティアによって支えられ、その数は年々増加し、通算3,500名を超えるボランティアが参加し、これまで途上国で15万件の治療を行ってきたそうなんです。(2017年12月現在)

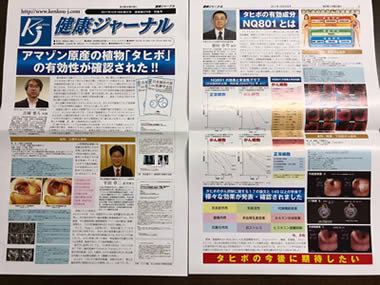

約3年前の吉岡先生の講演会でも活動内容をお聞きして、スライドを通じてどのような活動をして、どのような方にタヒボ茶が行き届き、どのように喜ばれているかを教えて頂いた事もありました。

今回は、健康ジャーナルの特集号で、「発展途上国やへき地など医療のないところに医療を届ける活動をしている私にとって、タヒボは一筋の光です。これまでに慈善寄付していただいたタヒボエキス末を活用した体験談等は数多くあります。?」と吉岡先生のコメントが書いてありました。

他にも具体的な体験例が掲載されていましたが、薬事法の関係でご紹介する事ができません。

吉岡先生の「医療が届かない所に医療を届ける」という信念のもと、人を助ける事に全力に取り組んでいる医師にタヒボは一筋の光と言って頂ける事は本当にうれしい事です。

もちろんなんても提供されたものを使うという先生ではありません。そこに科学的な根拠があるのか?安全なのか?結果がでるのか?可能性があるのか?なども吟味したうえです。

タヒボジャパンが吉岡秀人先生のサポートをするようになったのは約13年前の事です。13年前と言えば特定非営利活動法人ジャパンハートが活動をはじめられた時ではないかと思います。活動実績うんぬんでなく、吉岡秀人先生の情熱と使命感などを聞き、今までサポートしてきたのはとても男気のある話だと思っています。

今では吉岡先生もテレビでの特集や講演活動でどのような事をされているのか知っている人が多いですが、人の命を助けたいという思いに賛同して、今まで特に大きく公表することなく、タヒボジャパンがサポートしている事がすごいと思いました。

そのタヒボ茶に何かの成分をたすとさらに良いのか?もっと身近に知ってもらう為にどんな方法がありそうなのか?などをタヒボジャパン東京支社長と元製薬会社にいた方と打ち合わせをしてきました。

そこで話のながれで私が畑をしているので、ミネラルが豊富なタヒボ茶を畑に使わしてもらえる可能性があるのかも検討してもらえるようになりました。今よりさらに立派な野菜が出来ればそれは証明できるのでは?と思っています。

私も健康をサポートするという信念を貫けるようにあらゆる事を模索しながら一歩づつ進んでいけたらと思います。