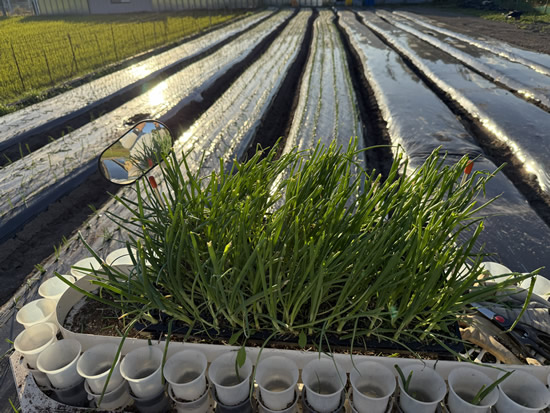

どうしても雨が降る前日までに玉ねぎを定植したいと思い、朝から作業を始めました。

気がつけば暗くなっていましたが、目標としていたところまで無事に定植を終えることができました。

今回は、事前にタヒボ茶の茶殻をまいてもらった場所に玉ねぎを植えています。

タヒボ茶はブラジルでは「神からの恵みの木」とも呼ばれ、薬効に優れたお茶です。私自身も毎日飲んでいるお茶で、その茶殻を畑にたっぷりと入れています。

これまでに植え終えた玉ねぎは、合計でおよそ24,000本。

それでもまだ、ポットで育てた苗が少し余っています。

次は、ジャガイモ掘りが終わったあとの畑に定植できないかと考えています。

そこでは麦かすは入れることができない農地ですので、使用済みの酵素のみを入れて、どのような変化が出るのか試してみる予定です。

天気とタイミングを見ながら一つひとつの積み重ねが、次につながる結果になるように色々と試しています。