8月10日に家族で十津川農場に取材に行きました。8月9日の夕方に南港から「フェリーさんふらわあ」に乗り、朝9時頃に志布志港に着きました。そこから車で1時間ほどで鹿児島県南大隅町根占にある十津川農場に着きました。

早速、工場見学をさせて頂きました。お盆前ですが、わざわざ工場を稼働をして頂きとてもありがたい気持ちで勉強させて頂きました。

工場には鹿児島の農家さんから枇杷葉を10キロごとに袋詰めにして送ってもらうか?回収にまわるそうです。もちろん新芽から成長した新しい葉でなく、垂れている葉に限ります。葉を見ると大きさはあまり関係ないみたいですが、色が濃いのが多くとても良さそうな葉ばかりでした。

玉置社長は、自社の枇杷葉に関しては、桜島に異変があったり、なんかあった時の緊急用に考えているそうです。自社でも1万坪の敷地に枇杷の木が5000本ありますが、あくまでも周りの農家さんが少しでも収入になるように優先して定期的に購入しています。

跡継ぎがいない所や困っている農家さんの枇杷の場合は剪定や管理までもお手伝いをしたりして、地域でお互いが良くなるような取り組みを行っているのです。

ねじめびわ茶にするまでの工程としてまずは枇杷葉を粉砕し、洗浄です。

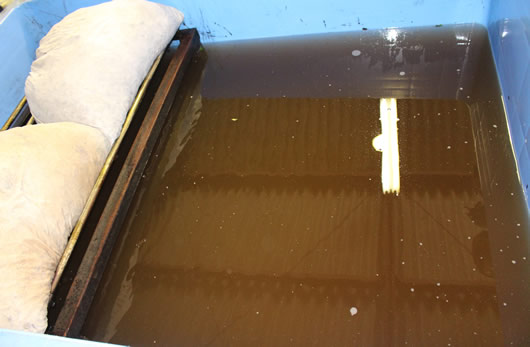

洗浄した後は、波動水に数分つけると、アクや汚れがとれ、より多くの旨味や体にとって良い成分が引き出されるのです。この数分がとても肝心だそうです。長すぎでも成分が水に流れてしまいますし、その辺りは試行錯誤の時間になったそうです。

この波動水は、鉱石に詳しい方に独自に開発してもらったものです。数十種類の鉱石の中に、高い圧をかけて水を循環させるのです。そのため、粒子が細かくなるので短時間のうちにアクが取れ、水の色を見てもわかるぐらいになるのです。

しかも波動水につけることにより、鉱石の力も加わり、エネルギーも高くなるのです。波動水につけた後は、天日干しになります。夏場は天気が良くて1日?2日、冬場では3日?4日天日干しするそうです。天日干し専用のハウスが全部で16棟もあるのです。ここで十分に乾かし。そこから焙煎です。

焙煎は、独自に作ったトルマリン石を入れます。トルマリン石焙煎も時期により時間も変わるそうです。焙煎温度は350度でトルマリン石焙煎加工だと、一般的なびわ茶に比べてミネラルが3倍にアップするのです。

しかも通常の枇杷に含まれるアミグダリンがこの焙煎方法だと検出されなくなるのです。アミグダリンが検出されないのに、このねじめびわ茶は成分に関して、とっても可能性の広がる特許まで取得しているのです。

ねじめびわ茶については、平成16年から国立鹿児島大学と共同研究がはじまり、人体にとってどこまで役に立つものなのかをさらに研究し続けているのです。

ねじめびわ茶には独自のトルマンリン石焙煎により、遠赤外線効果や化学反応が起こり新鮮なびわの生葉に含まれるポリフェノールが一部減り、そのかわりに種類のちがうポリフェノールが検出され、その数値が高くまだ種類が同定できてないのです。重さも生葉より焙煎して製品化すると30%ほどになるそうです。

わかった事は、複数に絡み合った重合ポリフェノールが複合的に作用しているみたいで、2013年に米国の機能性食品の専門誌に掲載されたのです。この可能性を秘めた成分はすでに10年以上研究を続け、今でも研究中なのです。

国立鹿児島大学と共同研究により、社内で答えれない質問は鹿児島大学に聞いて、対応を行っているそうなんです。それを聞くと、とっても安心して色んな相談ができると思いました。

工場見学の後は、膨大な今までのお客様のアンケートや体験談を見せて頂きました。薬以外の食品などでは効果効能をうたえない以上は、病気に関することでねじめびわ茶のおかげで良い影響があっても書くことや公表することができないのです。

解明に向けて研究費を使い、わかってきたのに人に言えないのはとてもはがゆいと思います。

社員の新開さんは、不思議なご縁で玉置社長と出会い、ねじめびわ茶により、乳がんの再発の恐れから解放された一人です。当時の事を振り返ってどのような経緯で、健康になったのか?を親切に教えてくださり、とてもねじめびわ茶の可能性を感じることが出来ました。(ねじめびわ茶の書籍にも一部掲載されています)

十津川農場さんではねじめびわ茶はカリウムがたくさん含まれているので、カリウム制限・透析をされている方・腎不全の方などは飲用前に必ず主治医様にご相談くださいとしています。

ただ、今までのお客様の体験談の話を聞いていると、不思議なことが起こるんだなぁーと思いました。ひとつ言えることは、誰を?何を?信じるかにより大きく結果が変わると思いました。

私も子供がアトピーで4人の医者に診断してもらい、言うことを聞いても治らないと自己判断し、アレルギー反応が高いものを少しづつ、食べさせ今ではほぼ何を食べても大丈夫な状態です。(それだけではありませんが、、)

あの時、医者はステロイド(薬)を勧めてきたり、何もしない事や色んな事を言ってきました。だが、今までの代替療法で健康に導いている先生の取材での知識や自分の直感、何が体にとって本当は良いのか?を考えることができたおかげで息子は治ったのだと思っています。

カリウムの摂取が制限されていれば、医者は当然、それ以上にカリウムをとることはダメだと言います。抗がん剤治療を行っているがん患者には、健康食品なども摂取するなと言う医者もいます。

医者が言うので自分がよいと思ったお茶や食事療法を諦める事ができますか?その言葉は信用できますか?命を託せますか?

あとは人それぞれの決断なのでどっちが正しいのか?まではわかりませんが、どうしてその選択がよいと思うのか?を納得いくまで聞いたほうが良いと思います。

私の場合は仕事柄、病気が治った方や治らない方の話を聞くこともありますし、4人の医者がどういう事に詳しくて実績があり、自信があり、真実なのかも判断してました。言葉だけでなく、感性や直感を信じました。

ひとつ言えることは、ねじめびわ茶の可能性はすごい!と思いました。私以外にもねじめびわ茶の効能などを伝えたく、独自に取材をした管理栄養士佐々木ゆりさんという方もいます。ねじめびわ茶について本も出版されています。

勉強の後は、鹿児島県の豚しゃぶを食べに行きました。料理を作ってくださる経営者の方は、何年も前からねじめびわ茶を愛飲しているそうです。豚しゃぶはだしの代わりにねじめびわ茶を入れ、その中に豚肉を入れて食べるのです。

通常のだしだったらアクなどが出てくると思うのですが、ねじめびわ茶だと全くアクなどが出てこないのです。味は、ねじめびわ茶の香りが豚しゃぶにあい、とっても旨いのです。ねじめびわ茶を飲む以外に楽しめる方法ですね。

他にも、マヨネーズの中にねじめびわ茶を入れると分離するそうです。油を分解したり、アクが出ないというのも不思議なもんです。

それとコーヒーも水の代わりに、ねじめびわ茶でコーヒーを入れて頂きました。私はブラックでは飲めないので、コーヒーそのものを楽しむタイプではないのかもしれませんが、ねじめびわ茶のコーヒーも旨いと思いました。私が少しでも多く、ねじめびわ茶を飲みたいと思ったときはこんな活用方法もありだと思いました。

3歳・5歳・8歳の子供達はねじめびわ茶を何杯も飲んでいました。ねじめびわ茶はノンカフェインなので子供から妊婦の方まで幅広くの方が楽しめると思いました。

それと、放射能検査や残留農薬検査なども定期的に行い、安心でもあります。

十津川農場の敷地内にある天空庵に2泊宿泊させて頂き、長崎の枇杷農家さんに会いに行く為に3日目の朝5時半に出発しました。

お盆休みにも関わらず、その際も玉置社長及びスタッフの方に見送っていただき、本当に感謝でいっぱいでおまけに朝ごはんも車の中でという事で頂き、本当にありがたい・感謝いっぱいの気持ちで鹿児島の最南端から長崎に向かいました。

今回の十津川農場さんの取材では、ねじめびわ茶のすばらしさを再確認ができたのはもちろんの事、地域を大切にする姿勢や定年制がなく人を大切にする会社の方針や人の温かさや人との関り方まで見させて頂き、とっても自然な対応でみなさんやさしく、人としての在り方まで勉強させていただきました。