緩消法(かんしょうほう)の勉強会に行ってきました。講師は開発者の坂戸孝志先生という事で50人ぐらいの方が集まっていました。前回に行った時は、70歳代の方で痛みで寝れなかった方が緩消法をする事により寝れるようなった方などが来ていました。

今回は、患者として通っていた方が認定講師になった事をお聞きしました。緩消法はご自身の努力でなんとか治そうと思っている方が集まってきているのです。

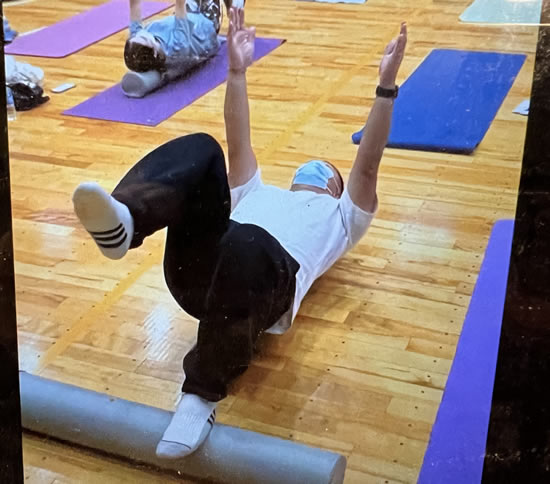

やり方はとてもシンプルで腰の筋肉に親指をあてて、体を動かします。そして腰の周りの筋肉を無緊張状態にまで続けることによりあらゆる痛みが消えるのです。

私の場合はどうも指先に力が入っているみたいで行くたびに力が入りすぎている事がわかります。間違ったやり方の努力は効果はありません。なのでこのように勉強会で確認できるのはありがたいのです。

→ 無料動画 腰痛・肩こり・関節痛など、原因と治療法”緩消法”かんしょうほうはこちら

それともう一つの勉強会は詳しく話せませんが、ここでも病院に行ってもどうにもならなかった症状の方が結果的に集まり施術を受けて良くなり、治療家になるために集まった勉強会です。

ここでは体の不調を見えない物まで原因がわかり、治療をするという勉強会です。正直驚きばかりです。まずは身内で色々と習った事をやっています。その勉強会のおかげもあって、不思議なことが多く起こっています。

一度ダメと診断してもらった物件で勉強会に行ってから大幅な割引の提案があり、これはOKと結果が出た物件、色んな偶然が多くなったりして良い方向に向かっている感じなのです。良い悪いの判断が早くなり、その後ほぼその結果についてあまり考える事がなくなりました。

そして変わった事で仕事も大事ですが、家での時間、家族の事ももう少し大事にしようと思うようになりました。ほぼ毎日仕事ばかりで子供の野球の試合すら見に行ったことがないのですが、行かなあかんと思うようになりました。

農作業・加工品開発を就労継続支援B型事業所をオープンして行なおうと動いていますが、一気に加工するための設備を買うと何千万とするのがわかり、ものづくり補助金に申し込むために資料を作り、採択されたら徐々に設備を入れていく方向にしました。

いまだに主となるサービス管理責任者の方がまだ見つかっていませんのでオープンできない状況ですのでお知り合いでいれば是非とも紹介してほしいです。