1年に一回の暗唱発表会では、題名は自分で選んだり、先生がえらんだりして4月中に決めます。そして、舞台に立って発表するのです。なんと1歳の子も発表するのです。本日は115人。3時間で全員行います。

長女は論語(孔子)、次女は竹取物語、長男は石(堀内大学)を覚えて発表です。

順番を待っている間に兄弟で発表している詩があり印象に残ったのが、

「教室はまちがうところだ」蒔田 晋治(まきたしんじ)の詩がありました。

教室は まちがうところだ

みんな どしどし 手をあげて

まちがった意見を 言おうじゃないか

まちがった答えを 言おうじゃないか

まちがうことを おそれちゃいけない

まちがったものを ワラっちゃいけない

まちがった意見を まちがった答えを

ああじゃないか こうじゃないかと

みんなで出しあい 言い合うなかで

ほんとのものを 見つけていくのだ

そうしてみんなで 伸びていくのだ

いつも正しくまちがいのない

答えをしなくちゃならんと思って

そういうとこだと思っているから

まちがうことが こわくてこわくて

手もあげないで 小さくなって

黙りこくって 時間がすぎる

しかたがないから 先生だけが

勝手にしゃべって 生徒はうわのそら

それじゃあ ちっとも伸びてはいけない

神様でさえ まちがう世のなか

まして これから人間になろうと

している僕らが まちがったって

なにがおかしい あたりまえじやないか

うつむき うつむき

そうっとあげた手 はじめてあげた手

先生が さした

どきりと胸が 大きくなって

どきっどきっと 体が燃えて

立ったとたんに 忘れてしまった

なんだかぼそぼそ しゃべったけれども

なにを言ったか ちんぷんかんぷん

私は ことりと座ってしまった

体が すうっと涼しくなって

ああ言やあよかった こう言やあよかった

あとでいいこと 浮かんでくるのに

それでいいのだ いくどもいくども

おんなじことを くりかえすうちに

それから だんだん どきりがやんで

言いたいことが 言えてくるのだ

はじめから うまいこと 言えるはずないんだ

はじめから 答えが当たるはずないんだ

なんどもなんども 言ってるうちに

まちがううちに

言いたいことの半分くらいは

どうやら こうやら 言えてくるのだ

そして たまには 答えも当たる

まちがいだらけの 僕らの教室

おそれちゃいけない ワラッちゃいけない

安心して 手をあげろ

安心して まちがえや

まちがったって ワラッたり

ばかにしたり おこったり

そんなものは おりゃあせん

まちがったって 誰かがよ

なおしてくれる 教えてくれる

困ったときには先生が

ない知恵しぼって 教えるで

そんな教室 つくろうやあ

おまえ へんだと 言われたって

あんた ちがうと 言われたって

そう思うだから しょうがない

だれかが かりにも ワラッたら

まちがうことが なぜわるい

まちがってること わかればよ

人が言おうが 言うまいが

おらあ 自分であらためる

わからなけりゃあ そのかわり

誰が言おうと こづこうと

おらあ 根性曲げねえだ

そんな教室 つくろうやあ

・・・・・ここまで・・・・・・・

この詩を聞いたときに、母親の事を思い出しました。

小学校の時でしょうか?

野球をやっている時に

「真剣に子供達がやっているのに笑うな!しゃべるな!」

というような事を。

そこで印象に残って意識している事は、人が真剣にやって失敗した時には笑わないです。

別に私は笑われようが何も気にしないでのですが、笑われて傷付く方もいます。大人になれば、周りが笑っている雰囲気で思わず笑ったりする事もあるかもしれません。

自分にとって何を1日の教訓にしたり、どのような言葉が役に立ったのか?そんな事も日誌に書いたりしています。

いい言葉にふれる、子供達が通っている公文では、とっても力を入れています。

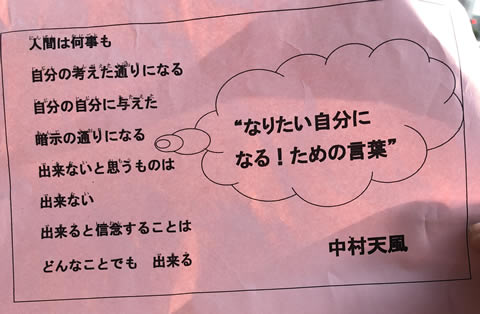

いつも帰る際には、中村天風さんの詩を読んで帰ってくるのです。

今日は、3人の子供達は本当に顔晴りました。私も色んな良い言葉に触れる事が出来ました。暗唱発表会も強制参加ではなく、参加は自由で無料です。そして、終わったら先生は、すべての子供に舞台に置いてある花をプレゼントするのです。

何に時間をかけ、何を大事にするのか?

ここの公文は幼児教室をしたり、音読会みたいなのをやったり、母親にコーチングの勉強会などもしているので、とても色々な事にチャレンジして、教育を考えてくれています。良いきっかけで、長女は4回目の参加ができ、とってもありがたいものです。

朝は畑で収穫です。ズッキーニがジャンボに!トウモロコシは動物に食べられていたので、残りを収穫。ジャガイモは使う分だけ収穫。